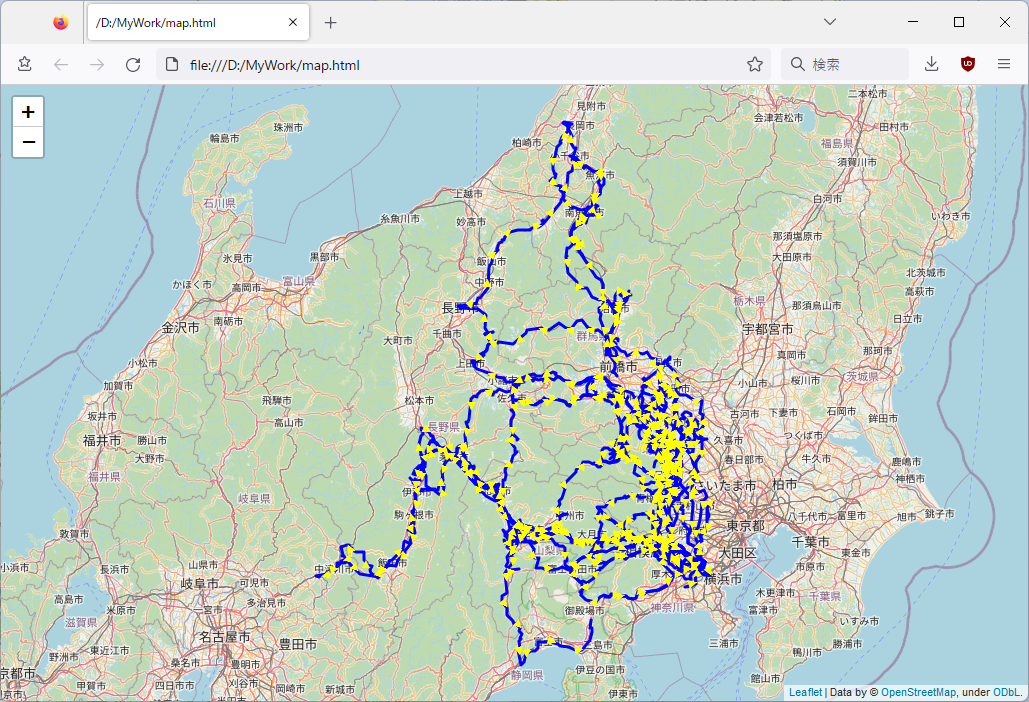

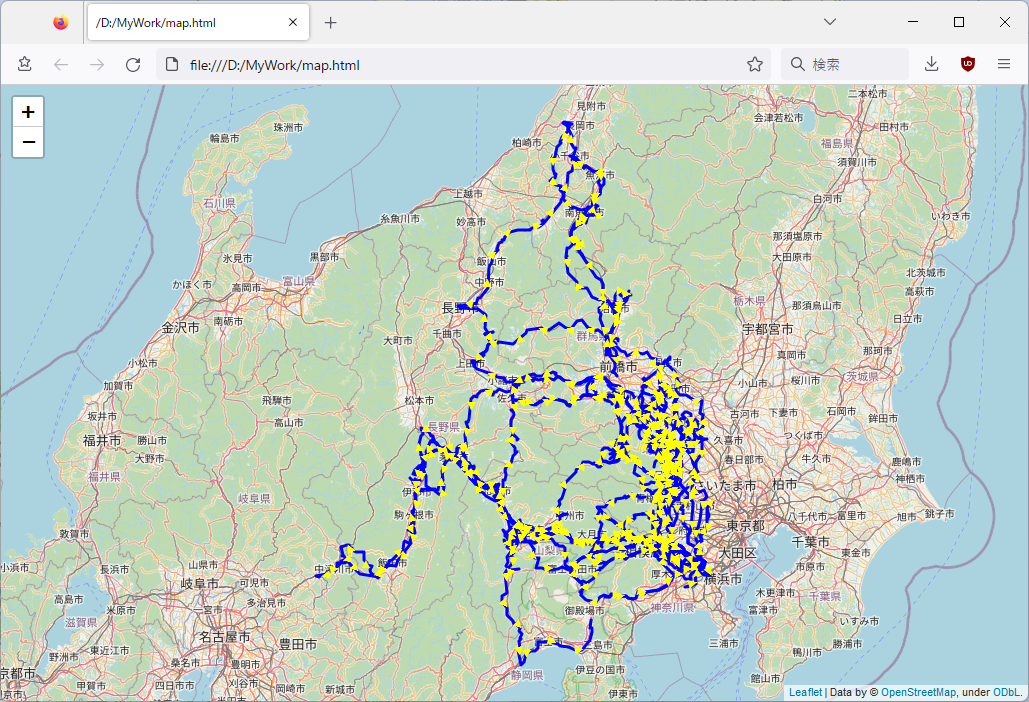

車載カメラとAIによる路傍の石造物調査では、GPSロガーで移動経路を記録して、石造物の位置の特定に使用しています。大量に集まったすべてのGPXファイルを一気にマップ表示するために、foliumを使う簡単なプログラムを作成しました。Python環境のあるPCで、GPXファイルをWebブラウザのマップ上に表示することができます。

実行すると、軌跡を表す青の線と、移動方向を示す黄色の▲がマップ上に描かれます。

車載カメラとAIによる路傍の石造物調査では、GPSロガーで移動経路を記録して、石造物の位置の特定に使用しています。大量に集まったすべてのGPXファイルを一気にマップ表示するために、foliumを使う簡単なプログラムを作成しました。Python環境のあるPCで、GPXファイルをWebブラウザのマップ上に表示することができます。

実行すると、軌跡を表す青の線と、移動方向を示す黄色の▲がマップ上に描かれます。

FOSS4G Advent Calendar 2021 | 15日目

foliumについては前回の記事を参考にして下さい。今回は、既存のfolium(またはfoliumプラグイン)のクラスの派生クラスを作成し、その中でLeafletプラグインを利用して機能拡張する方法を紹介します。

FOSS4G Advent Calendar 2021 | 10日目

foliumは地理空間データをPythonで可視化するためのオープンソースのライブラリです。JavaScriptのWeb地図ライブラリ・Leafletを利用するHTMLを出力することにより、インタラクティブなマップ表現を実現することができます。

YOLOの学習に使用するアノテーションファイルを参照し、タグ付けされた領域を切り出して表示するツールを作成しました。

きっと既に作られたものがあると思いましたが、探すよりは早いだろうと思い作ってしまいました。

続きを読む

「ScrapyによるWebクローラーの開発」で作成したクローラーと、「Darknet YOLOをPythonで使う」で作成したディープラーニングによる月待塔の検出(実際には、「夜」と刻まれた石造物の検出)を組み合わせて、クローリングで得られた画像から月待塔を検出します。

続きを読む