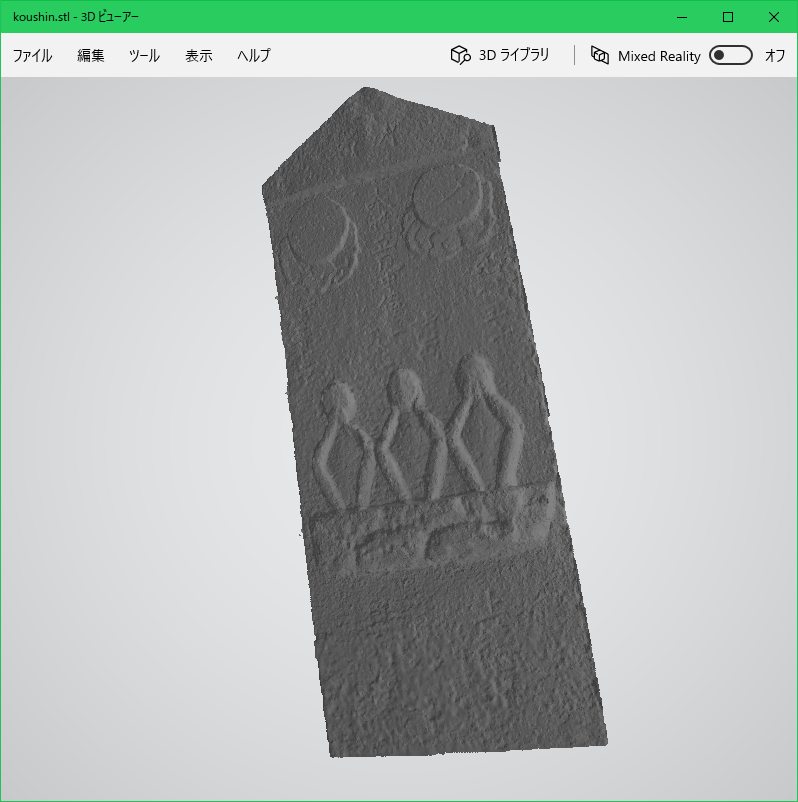

庚申塔や月待塔のような石造物は、側面や背面にも造立年などの重要な情報が刻まれていることが多く、1枚の写真だけでは充分な情報を記録し、伝えることができません。そこで、あらゆる角度から見ることができる3Dモデルにすれば、単により多くの情報を記録するだけではなく、正面以外にも情報が刻まれているという特性の理解にも役立つと考え、石造物の3Dモデル作成を始めました。

ウィキメディア・コモンズで公開することを目標とし、ファイル形式は、3Dデータとしては現時点でコモンズにアップロードできる唯一のフォーマットであるSTL(Standard Triangulated Language)とします。

続きを読む

SfMによる3Dモデルの作成

JavaScriptチャートライブラリ3種

QGIS2と3に対応するプラグイン開発のTips

QGIS2からQGIS3へのバージョンアップに伴い、以下のような大きな変更がありました。

- PyQt4 → PyQt5 へアップデート

- Python 2.7 → Python 3 へアップデート

QGISプラグイン開発に使用されるPlugin Builderプラグインも、QGIS3向けにPlugin Builder 3が用意されています。

今後はQGIS3が主流になると思いますが、今のところ長期リリース版は2.18であることから、QGIS2を使い続けている現場も多いようです。

そこで、QGIS2と3の両方に対応するプラグイン開発のTipsを簡単にまとめておきます。

続きを読む

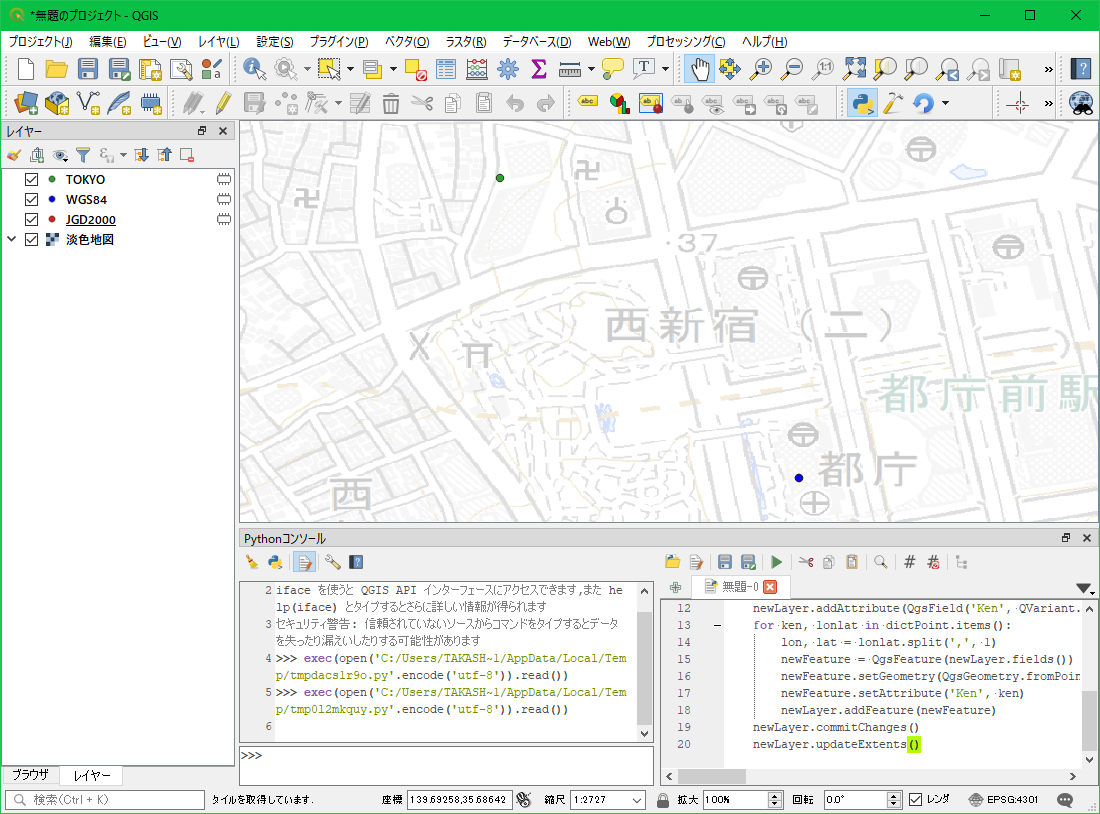

QGISで測地系によるズレを実験する

地球上の同じ地点であっても、その座標を表すために用いられた測地系によって、緯度経度の値が異なる場合があります。

最近では、WGS84(世界測地系1984)が用いられることが多いですが、日本の場合、2002年4月1日に世界測地系を導入するまでは、日本測地系(旧日本測地系、Tokyo Datum)と呼ばれる測地系を用いていました。ややこしいことに、2002年に導入された測地系は日本測地系2000(JGD2000)とも呼ばれています。

そこで、

- 世界測地系1984(WGS84)

- 旧日本測地系(Tokyo)

- 日本測地系2000(JGD2000)

の3種類において、どのようなズレが生じるのか、簡単なプログラムによってQGIS上で実験してみました。結果は以下のようになり、旧日本測地系(Tokyo)は大きくズレていたものの、世界測地系1984(WGS84)と日本測地系2000(JGD2000)はポイントが重なって目視ではズレを確認できませんでした。